~内的価値評価表の共有~

本来、「内的価値評価表」というものは、個々人の心の中に生まれ、形成されるものであり、一人ひとりの個性が違うように、一人ひとりの「内的価値評価表」の内容も、それぞれに違うものである。

しかし、内的価値評価表の最上位に置かれた価値項目が、それよりも下位の価値項目全体を従属させる働きを持っており、最上位の価値項目が一致する内的価値評価表どうしであるならば(正確に言うならば最上位の価値項目を欲している「衝動」が同じ者どうしであるのならば)、その内的価値評価表をたがいに共有し合うことが可能となってくる。つまり生きる上でもっとも重要視している価値対象が一致する者どうしは、たがいが持つ内的価値評価表を共有し合うことが可能となるということなのだ。

「内的価値評価表の共有」という、一見すると特別のことでもないように感じられるこの現象は、しかし人間にとって、決定的な意味を持っている。

我々人間は集団性の生き物であり、ともに共同世界を生み出し、その世界をともに生きていくことで、人間としての独自の進化を得てきた。我々が共同世界をともに作ることが可能なのは、個々人が持つ「内的価値評価表」を互いに共有し合うことができるという、その特質によっているのだ。

価値評価表を共有し合うとは、同じ価値対象を求める意識を互いに共有し合うということであり(たとえば生存環境の安定を第一義的に求めるという価値意識の共有等)、そのことを目的としてその共同体は存在する、ということを意味している。

だから逆に言えば、内的価値評価表の共有がない集団は、ともに同じ価値対象を求めるという共同性形成のための基盤を持たず、ばらばらの価値観を持った個々人たちが、集団として群がっているだけの、文字通りの「群がりとしての群集」の域を出ないということになるのである。

政治的集団や宗教的集団、あるいは民族や国家や市民社会等、集団としてのあり方や規模や質や内容にかかわりなく、そこに一つの明確な「共同性世界」が機能している時、そこではその成員たちの「内的価値評価表」がかならず共有されているということを意味しているのだ。

内的価値評価表が集団によって共有されるときに、価値評価表の上位に位置している価値項目は、「もっとも大切にすべき重要なもの」としてその集団全体によって守られ、現実化され、育て上げられていくことになる。

逆に低い価値項目や、価値対象とさえなっていないものは、その集団世界から無視され、ある場合は排除され、存在しないも同然のものとして扱われるようになっていく。

ここで重要なことは、集団によって共有された価値評価表は、その価値評価表に記載された内容どおりの価値世界を、具体的な現実そのものとして生み出していくということなのだ。つまり、集団によって共有された価値評価表とは、現実世界そのものを生み出す設計図の役割を果たすということなのだ。

※

ここまで述べたことを前提とした上で、ここからは、私たち個々人が持っている「内的価値評価表」の共有によって、今現在、どのような世界を私たち自身が生み出しているのかということへの考察へと入っていく。

これは、この作品における本質的テーマでもあり、作品の冒頭で述べた次の文章、

人類が今生み出している文明が、どういう「質」を持ったものであるか、どういう「質を持った人間たち」によって生み出されているのか、そして、今後、どういう「質」を持った文明を生み出していくべきだと考えればいいのか。

これらのテーマを明らかにしていくための探究でもある。

~「経済」を最上位に置いた価値評価表の共有世界~

戦後一貫して、私たち日本人全員が共有してきた価値評価表とは、その最上位に「経済」という価値項目が常に絶対的なものとして置かれ、他の価値項目はすべてそれに従属するという構造を持つものだった。

「芸術」「教育」「スポーツ」等の文化的分野も含め、すべてのものが、「経済効果」をいかに呼び起こせるものとなるかという観点によって扱われ、その観点によって価値付けされ、その方向に沿って形作られてきた。

「経済効果を上げるもの」とは、つまりは「お金を生み出す力を持ったもの」のことであり、より多くの金銭がそれによって得られるかどうかが、その「価値」を判定する際の基準になっていった。「経済」という価値項目を最高の価値として私たちに選択させたのは、私たち自身の「物欲衝動」そのものだった。

「精神的価値、心の豊かさ」といったものは度外視し、物質的豊かさと物質的利便性だけを際限なく求め続けるという、人間固有のこの異常とも言える「物欲衝動」が、経済一辺倒の、経済効果だけが一切の価値基準となる今のこの世界を生み出していったのだ(これは日本に限らず全世界的現象としてある)。金銭的価値、物質的価値が常に何よりも優先され、いわゆる「人間性」にかかわるもの、精神的価値、内面的価値と呼ばれるものは、それが金銭を生む素材とならない限り、重要な対象として受け止められることはなくなっていった。

金銭的価値を生まない(つまり、お金にならない)すべての文化的事象、人間的事象は、軽視、無視、ある場合は否定と排除の対象となり、私たちが共に生み出していく社会、世界からは次々に排除されていったのだ。

たとえばこの現象は、テレビというメディア媒体において、もっとも分かりやすい形で進行していった。

本来、テレビメディアというものは、それを視聴する人間たちの感性や価値観に強い影響力を及ぼす、文化的に見ても重要な意味を持つものである。そのテレビメディアの世界においても、他の分野と同じく、何よりも優先されたものとは、経済的価値、つまりは金銭価値そのものだった。

番組を一つの商品としてみたて、その金銭的価値を判定するバロメーターとして視聴率というシステムが採用され、それが一切の評価の基準となった。

スポンサー企業にお金をもたらさないもの、つまりは視聴率の低い番組は、たとえそれがどんなにレベルの高い上質なものであっても、価値評価の対象からはずされ、視聴率の取れる番組だけが、価値のある番組として評価されるようになっていった。

高視聴率を得るためには、それが多数派の感覚・感性に受け入れられるものでなければならず、その結果、より平均値化された、より凡庸な、より俗衆化された感性に共鳴できるような番組だけが生み出されるようになっていった。豊かな知性や感性に恵まれていなければ感応できないような質の高いものは、少数派に属するものとして、価値の順列からははずされ、排除の対象となっていった。

つまりそれらのプログラムの質が高ければ高いほど、それにみごとに反比例するように、それはより商品価値の低い、無用なものとして、テレビの世界からは葬り去られていくような現象が生じるようになってしまったのだ。

そのようにして、多数派の凡庸な感性に受け入れられる低俗なプログラムだけで、テレビの世界は埋め尽くされるようになり、この傾向は現在も加速度を増し続けている。

テレビ業界にかぎらずに、文学をはじめとして諸文化を構成するあらゆる分野においても、同様の現象が起こり続けている。

小説も映画も演劇も芸能も(そして最近の例ではSNSをはじめとするWeb媒体においても)、より凡庸でより俗衆的な感性に受け入れられるレベルのものだけが、社会的評価の対象となっていき、芸術家や文化人、あるいはクリエーターと自称する人間たちの質が著しく低下し凡庸化し粗悪化し俗衆化し続けているのが、今の時代の特徴となっている。

また、国内外を問わず商品としてよく売れるという理由で、本来は子供のものであったアニメが、「日本文化の真髄」として文化人や政治家からも絶賛されるようになり、高度な思考力を必要とする思想や宗教に関する著作の大半は、商品価値のないものとして、続々と絶版となり、この日本の現実世界からは次々と消え去り続けている。

~「一億総白痴化」と「エコノミック・アニマル」~

「経済」こそが一切であり、金銭をもたらすものだけが価値あるものであるというこの価値観は、実は戦後の早い時期から私たち日本人の「知性」や「品性」や「人間としての質」に歪みや退行現象を生じさせるようになっていった。

例えば1950年代の終わりには、すでに、そのような日本全体の俗衆化現象に警告を発する「一億総白痴化」というコピーが社会現象になったこともあった。当時の日本人の総人口が約1億人であり、文化人も庶民も含め、そのすべてが俗衆化し、白痴化していくように見える文化的状況に対して、ある評論家が警告を発したコピーだった。

そのコピーはしばらくの間、物議をかもした。知性や品性や教養性が、この国の住人たちから加速度的に失われはじめているという危惧を感じ取れるだけの文化的センサーが、まだその時期にはかろうじて機能してはいたのだ。

同じような社会現象として、経済一辺倒、お金一辺倒、つまりは物欲一辺倒の日本人の生きかたに対して、海外からは「エコノミック・アニマル」という蔑視の言葉が発せられたこともあった。

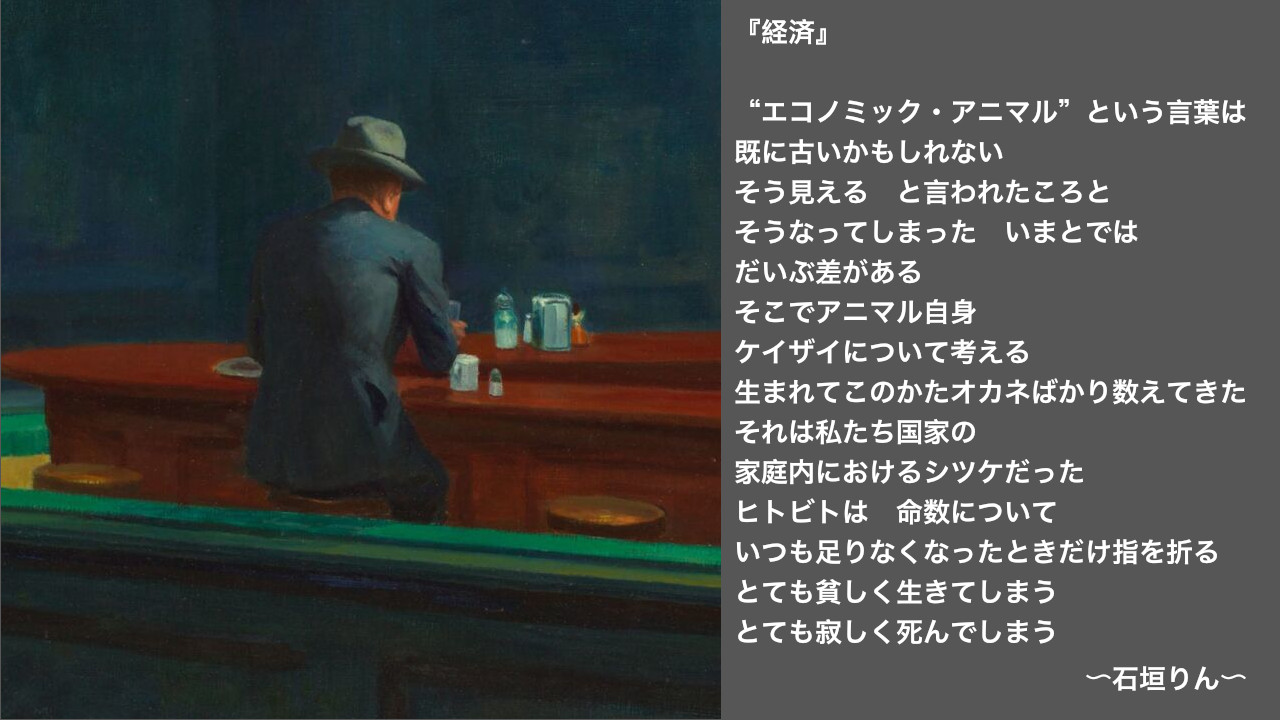

当時の世相を反映するように、石垣りんという詩人が、次のような詩を、書き残している。

『経済』 “エコノミック・アニマル”という言葉は既に古いかもしれない そう見える と言われたころと そうなってしまった いまとでは だいぶ差がある そこでアニマル自身 ケイザイについて考える 生まれてこのかたオカネばかり数えてきた それは私たち国家の 家庭内におけるシツケだった ヒトビトは 命数について いつも足りなくなったときだけ指を折る とても貧しく生きてしまう とても寂しく死んでしまう

「エコノミック・アニマル」という言葉は、それからすぐに死語になり、ケイザイだけは成長を続け、文化もすっかりケイザイ化し、バブルが生まれ、すぐにそれは化膿し、かさぶただけ残し、慢性的不況のトンネルの中でケイザイは迷走し続け、その間、2千400万人、人口が増えた。1億の国民すべてが「白痴のように見える」、と言われた時代と、1億2千400万の国民が、「すでにそうなってしまった今」と。

~物欲衝動が生み出す現代の世界の実相~

本来、「経済、お金」とは、人間が人間として真に幸福であり得る世界の在り方について探求し、思考し、議論し、それを実現していくための土台として使用されるべきものであるはずだ。さらに言うならば、人間が人間として、より質の高いものに向かって自己成長するために利用される道具でもあるはずだ。

人間が下等動物ではなく、知性を持った生き物である限り、人間として自分たちはどうあるべきかという「人間本来の目的」がまず最初に存在し、その目的を達成するための「道具・手段」として経済もお金も使用されるべきであるのに、今の人間の世界では完全に、お金・経済だけが、それ自体として、絶対的に「目的化」されてしまっている。

今の人類が求めていることとは、物質的により豊かで豪華でより利便性に富んだ生活材に包まれ生きることであり、物質的豪華さ、物質的利便性だけを際限もなく求め続けるために、人間総体がみずからの消費衝動、物欲衝動だけを常により過剰に肥大化させ続け、終局のない経済発展に向かって人類総体で狂ったように走り続けることである。

生態系や地球環境に危機的な異変が生じているとしても、「物欲衝動の探究以外に人間にとっての真の幸福は存在せず、お金をより多く手にすること以外に国家や社会や個人が目指すべき目的や価値は存在しない」と、今のこの世界をその中心で生み出している主役たち、今の世界の勝ち組である富者たちは、そう宣言してはばからないのだ。

今からすでに1世紀以上も前、産業と経済の際限のない肥大化現象に文明自体が飲み込まれ始めた最初の頃、ニーチェはすでに次のようなアフォリズムを書いている。

現代は、偶然的な困窮を除去し予防し、不愉快な可能性を未然にふせごうと努力しているが、貧困の時代である。現代の「富者」――これこそは最も貧しい者である! すべての本来の目的が忘れられている。

『人間的、あまりに人間的』

すべての本来の目的!

人間が人間であり得るための、人間にとっての「本来の目的」!

人間は本来どういう質をもった社会や文明を求めるべきなのか、人間はどう自己成長していくべきか、こういった人間にとっての「本来の目的」、そして、そのヴィジョン。

もう誰もが、これらのことについて、語らなくなってしまったし、語れなくなってしまったのだ。誰もがケイザイのこと、お金のことしか語らない時代が、本当にやってきてしまったのだ。

人間としての心や意識の豊かさにかかわるもの。例えば、人間として物事をより深く考え抜いてゆく力。本質とは何かを見出していく本当の知力。より豊かに洗練されてゆく感性や感受性や感情のあり方。新鮮な想像力や他者への共感力。自己相対化の力。たがいに助け合けおうとする共生能力。品位、品格、品性、趣味の良質性。そういったものが、大切なものとして、人間存在にとって重要で不可欠な価値として語られることは、完全になくなってしまった。

そして、こういったことにこそ価値があると感じる資質を持った人間たちの居場所は、今のこの世界のどこにも、存在しなくなってしまったのだ。物欲衝動以外の、良質な、創造的な、知的な、人間的な衝動にもとづいた生を求める人間たちの居場所が、今のこの世界のどこにも、存在しなくなってしまったのだ。

そのことをすでに予見していたかのように、ニーチェは次のようなアフォリズムも書き残している。

或る高尚なえり好みする魂の諸欲求をもっていて、おのれの食卓に卓布が掛けられ、おのれの飲食物が準備されているのを、まれにしか見出さない者、そういう者の危険はこんにちでは小さくない。彼が或る騒々しい賤民的な時代のなかへ投げ入れられて、そういう時代とは一つの鉢からいっしょに食べたくないと思うなら、彼は、飢えと乾きのあまり、あるいは、彼が最後にはそれでもやはり「手を伸ばして取ろうとする」場合には、吐き気のあまり、とかく破滅しかねない。

『生成の無垢』

この作品の冒頭で、私は次のように書いた。

「今、人間たちが生み出しているこの世界を否定的にしかとらえられず、この世界を生きることに絶望しか感じ取れない」、ということは、実は一つの才能なのであり、しかも本質的な才能なのである。

この「本質的な才能」とは、ニーチェがここで述べている、時代に対する「吐き気」そのものを感じることのできる才能と言い換えてもいいのである。